1989年,为了验证时间是否真实存在,美国科学家特意找来一名女子进行实验。可实验

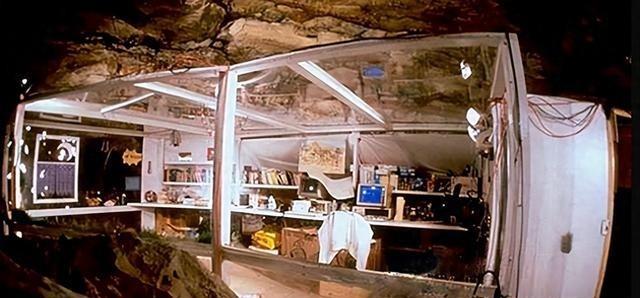

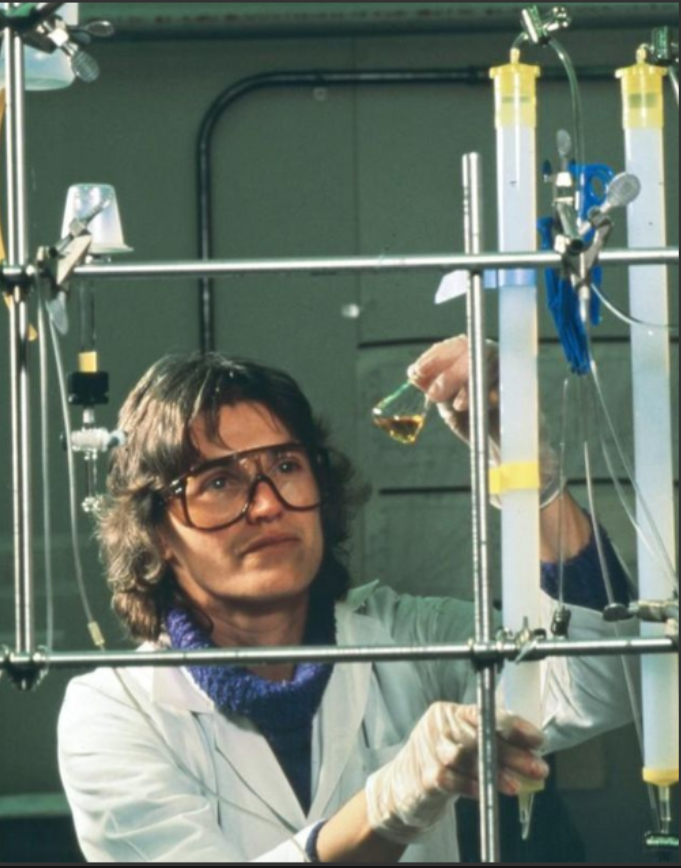

1989年,为了验证时间是否真实存在,美国科学家特意找来一名女子进行实验。可实验进行到第130天时,女子的状况却发生了巨变,实验也只好提前终止,随后女子的一句话也令在场众人大惊失色。StefaniaFollini出生在1961年的意大利安科纳市,从小就对设计感兴趣,早年学了绘画和手工,青少年时开始帮人装修房子,渐渐成了专业的室内设计师。她在20多岁时开了自己的工作室,专攻家居和商业空间的布置,业务做得还不错。1980年代中期,她听说有个隔离研究的项目,是意大利社会学家MaurizioMontalbini主导的,目的是研究人在没时间线索的环境下怎么适应。这个项目得到美国几所大学和NASA的部分支持,他们需要女性志愿者来对比之前的男性数据。Follini当时27岁,身体健康,性格独立,她觉得这事儿挺有意思,就报名了。团队从20多个候选人里挑了她,经过体检和心理测试,她在1989年1月前准备好,飞到美国新墨西哥的卡尔斯巴德。那里有个叫LostCave的洞穴,深约9米,她带了吉他、棋谱和几本书进去。她的参与是为了探索人类生物钟的极限,这在当时是前沿研究,之前有男性志愿者待过104天,她想打破这个女性记录。整个过程她志愿的,没拿报酬,就为了科学贡献。项目团队评估她适合,因为她习惯独处,不容易崩溃。这事儿后来成了她人生转折点,让她从设计师变成科学实验的焦点人物。项目选在LostCave,洞里用Plexiglas围了个小房间,长6米宽3米,里面有床、桌、厕所和冰箱,存了米饭、豆子和罐头等食物。空气通过管道循环,灯光是固定的荧光灯,没窗户没阳光,更没任何显示时间的工具。目的是看人在隔离状态下,生物钟会不会乱套,影响睡眠和饮食。Follini在1月13日进入,计划待几个月。起初她的节奏正常,睡醒周期接近24小时,吃喝也规律。观察员通过电脑监控,发现她活动有序,还弹吉他和下棋消磨时间。但一个月后,变化来了,她的睡眠拉长到10小时以上,有时醒时长达35小时。饮食开始不稳,有时候不吃,有时候多吃。她的月经周期停了,体重慢慢降。进入第二个月,睡眠更乱,醒睡间隔不固定,她开始和洞里的老鼠互动,喂它们面包屑。第三个月,精神状态下滑,情绪不稳,饮食极端化,导致身体虚弱。观察员看到数据不对劲,到第四个月,也就是第130天,她的生物钟完全乱了,觉得时间过得慢。团队决定终止,以免她健康出大问题。出来时,她估计只过了60天,但实际是130天,这证明隔离会严重扭曲时间感知。实验数据显示,人体在没外部线索时,生物钟会延长到25-35小时循环,对身心影响大。这事儿说明,时间不是抽象的,它通过光和社交维持我们的节奏,丢了这些,人就容易出毛病。整个实验不是单纯验证时间存不存在,而是研究circadianrhythms,就是人体内部时钟怎么在隔离下运转。NASA感兴趣是因为未来太空任务,宇航员可能长期没日夜区分,得提前知道风险。Follini的案例成了经典,她的数据帮科学家理解睡眠紊乱和情绪波动的原因。比起之前男性志愿者,她的反应更明显,女性生物钟可能更敏感。洞里没人和她交流,只通过电脑传信息,她读了书,画了画,还探索了洞穴深处。但长期下来,缺少阳光和社交,让她的免疫和激素水平变化大。终止时,团队打开门,她慢慢适应外面的光。她的时间错觉是关键发现,实际130天,她只觉得60天,这说明大脑在没线索时,会自己调整时间感,导致日子混沌。网友后来讨论,说主要是空间窄小和孤立,谁进去都受不了,要是换成大庄园带人工光,也许能多坚持。但事实是,实验证明人类离不开外部时间锚点,不然身心健康会崩。这不光是科学数据,还接地气地提醒大家,日常作息多重要,别总熬夜玩手机,那也是一种小隔离。